小さな大物

形物香合「呉洲臺牛」

秋晴れの一日、貴士さんの案内で訪れたのは、東京・目黒の瀟洒なマンションでした。シックな調度品で調えられた室内は広々として、大きくとられた窓からは柔らかな陽光が降り注いでいます。

「ここは長いおつきあいのお客様が住まわれていた部屋で、縁あっていまは戸田商店が譲り受け、目黒出張所として使っています。その前オーナーがお茶人で、一室を茶室に改装して楽しんでおられたんです。」と貴士さん。

前々回、大阪のお店の茶室に入って大感動したわたし。こんな都会のマンションに茶室という異空間を設けて優雅に過ごすなんて憧れてしまいます。

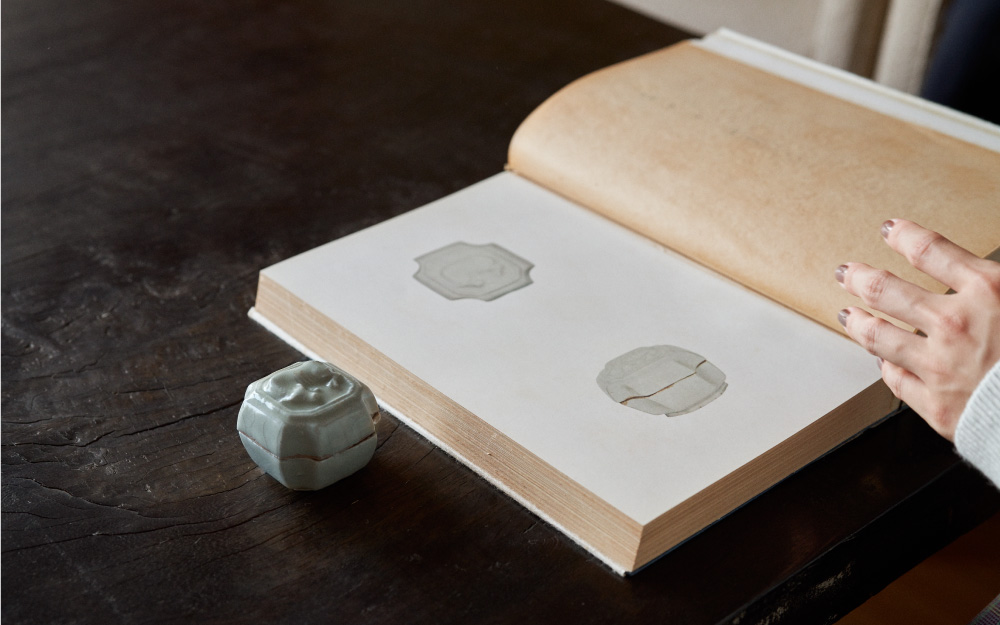

「こちらの茶室にもあとで入っていただきますが、今日はその前におもしろいものを見ていただきましょう」といって小さなやきものを取り出した貴士さん。

「これも茶道具の1つで香合といって、練り香を入れる容器です」

形物香合呉洲臺牛

[ 高:8.8cm 口径:13.2cm 明時代 ]

「わぁ、なんとも上品ですね。白とも青ともいえない微妙な色合いで艶々に輝いて……上に彫られているのは牛ですか?」

「ええ、

「うるさい……ってどういう意味ですか?」

「わからないですよね(笑)、なんというか……昔から評判が高くて、いろんな人からあれこれと取り沙汰されてきた名品なんです。比較的初めのほうに制作された型抜きの香合は、輪郭がはっきりしていて一番型の手という表現をします。なかでもこのように

「日本で焼かれたものですか?」

「いえ、中国の明時代のものです。類例も少なく珍しいものなんですが、江戸時代からものすごく有名で人気が高かったようです。『形物香合一覧』という、当時評価の高かった形物香合215種を相撲の番付表のように配置した人気ランキング表が安政二年に発表されたときは

「勧進元って何ですか?」

「主催者側ということですが、つまりランキングされる側ではなく、別格の高い評価だったということなんでしょうね」

「江戸時代にそんな人気ランキングが作られるほど香合って大事な道具なんですね」

「お茶事のなかにいろんな点前があるのですが、香合は、炭手前といって、無駄なくきちんと湯を沸かすために炭の入れ方とか灰の盛り方とか炉の中を調える作法のなかで亭主が用いる道具のひとつなんです。その最後に香合から香を取り出して炉の中に入れ、茶室を香気で満たして一種の場の浄化を行うわけですが、割と茶事の最初の方に登場するものなので、亭主が香合に何を使っているかを見ると、その後の茶事の流れとか道具組を想像するヒントとなるんです。そういう意味で茶事の起点となる大事な道具なわけで、やきものだけでなくいろんな種類の香合が作られたんです」とのこと。

このあと、なんともキュートな志野焼の「のの字宝珠香合」、小さいながらもまるで壁画のような乾山の「松の木伽藍香合」も見せていただきましたが、どれも手のひらサイズで可愛くて、思わず私も欲しくなりました。女性ってこういう小さな宝石箱のような蓋物に弱いんです。

樂茶碗の革新

宗入黒茶碗「糸遊」

ノンコウ黒茶碗「山の端」

それでは茶室にご案内しましょう、と貴士さんに誘われ、人生二度目の躙り口をくぐり抜けると、小さなお花が迎えてくれました。室内は障子を透かして午後の暖かな光が満ち、想像していたより広くて明るい茶室です。

「この茶室は“大工の神様”と謳われた初代・中村外二さんが手がけたものです。別宇宙みたいでしょう」と貴士さん。

ホント、ここが都心のマンションだということを忘れてしまいそう……。

「床には、利休所持と伝わる唐物籠花入に

「え、利休さんって、こんなに可愛らしいモノを持ってたんですか?」

「ええ、利休さんは籠好きで、いち早く中国やインドネシアなどから気の利いた籠を輸入して、茶道具に採り入れた人です。形もユニークで珍しいものですね」

「茶室に入るときの緊張感が、この籠とお花のおかげでスーッとやわらぎました(笑)」

「さて今回は、樂茶碗を二碗見ていただきます。まず先にこちら、樂家五代宗入作の黒茶碗『糸遊』です」

「黒? 赤い茶碗のように見えますけど……」

「そう、その赤味の凄さがこの茶碗の魅力ですね。でもこれは黒い釉薬の上から

「確かに男性的な渋いカッコ良さを感じます」

「宗入は江戸前期の人で、実は婿養子なんです。生まれは雁金屋という京の裕福な呉服商で、光琳・乾山の従兄弟にあたります。美術品に囲まれて育ったのでしょう。そういうセンスの良さを感じますね」

「糸遊という銘はどういう意味ですか」

「この銘は表千家八代の啐啄斎が付けたのですが、昔は陽炎のことを糸遊とも呼んでいたようで、おそらくこの赤釉のたなびくような景色を陽炎に見立てて名付けたのでしょう」とのこと。

続いてもう一つの茶碗が登場しました。

「こちらは三代ノンコウの黒茶碗『山の端』です」

「三代ということは宗入より二代前ですよね。でもこっちのほうが現代的ですね」

「そうなんですよ、初代長次郎と二代常慶はいかにも侘びた古さを感じさせる造形なんですが、ノンコウになると一変します。これにはいくつか理由がありますが、一つは時代の変化。豊臣から徳川の世になって、茶の湯の世界も利休から織部へと劇的に変化します。とくにノンコウは、光悦の存在が強く影響しています」

「黒も、なんというか……私の知ってる樂茶碗の黒とは違う色合いを感じますね」

「どうもノンコウの時代から、窯のつくりや釉の調合など技術革新があったようなんです。初代・二代は光沢のある釉薬を使わなかったのですが、ノンコウから釉薬に輝きがあらわれます。現代の僕たちでも驚くくらいですから、当時の茶人たちはビックリしたでしょうね」

「樂茶碗って変化があまりないものかと思ってましたけど、こんなに個性的なんですね」

「代々守るべき伝統や、最低限の約束事はあったと思いますが、そのなかで人と火と土がぶつかり合うように独自の表現を追求してきたのが樂茶碗の見所ですね。たとえばこれまで見てきた美濃焼は手に取って楽しいと言いますか、カジュアルなうつわという感じですが、樂茶碗となると、僕にとっては背筋が伸びるというか、手に取ると緊張感を伴ううつわです」

「確かに佇まいが違いますね」

「それは樂茶碗が一碗一碗つくられるものだからでしょうね。一度に何十何百と焼成される美濃焼や唐津焼と違って、この一碗が完成するまでにどれだけの挑戦とやり直しを繰り返してきたか、人と物がまさに格闘して生まれてくるのが樂茶碗の凄みだと思います」

「そういうお話をきくと、なんだか急に茶碗の重みが増してきたような気がします(笑)」

「そうでしょ。想いが込められてる。だから樂茶碗は精神性にまで響いてくる茶碗として愛されてきたんです。樂焼は、こうして技術と精神の両方が、現在まで脈々と受け継がれている。僕にとって樂焼は特別な存在で、まだまだ勉強してもし足りないような奥深さがあるんです」