仕立てのお仕事

─ 前編 ─

ゑり善さんで反物を選んだ後、亀井さんから「剛力家の家紋は何ですか?」とたずねられました。

↑前回、生地を選んだ後、亀井さんから家紋をたずねられた剛力さん。実家に問い合わせたところ「丸に木瓜」ということが判明。亀井さんにお伝えして、家紋をつけてもらいました。

え、家紋?

亀井さんによると、着物を誂えるときは、たとえ色無地でも1カ所、背の衿下に家紋をいれるのだそうです。いままで気に留めたことがなかったので実家の母に連絡すると「丸に木瓜」だということがわかりました。祖母の着物にも「丸に木瓜」が入っているとのことで、着物は歴史のように受け継がれるものなんだ、改めて実感しました。また初めてのお仕立てなので、長襦袢も亀井さんに見立てていただき、併せてお仕立てに出されることになりました。

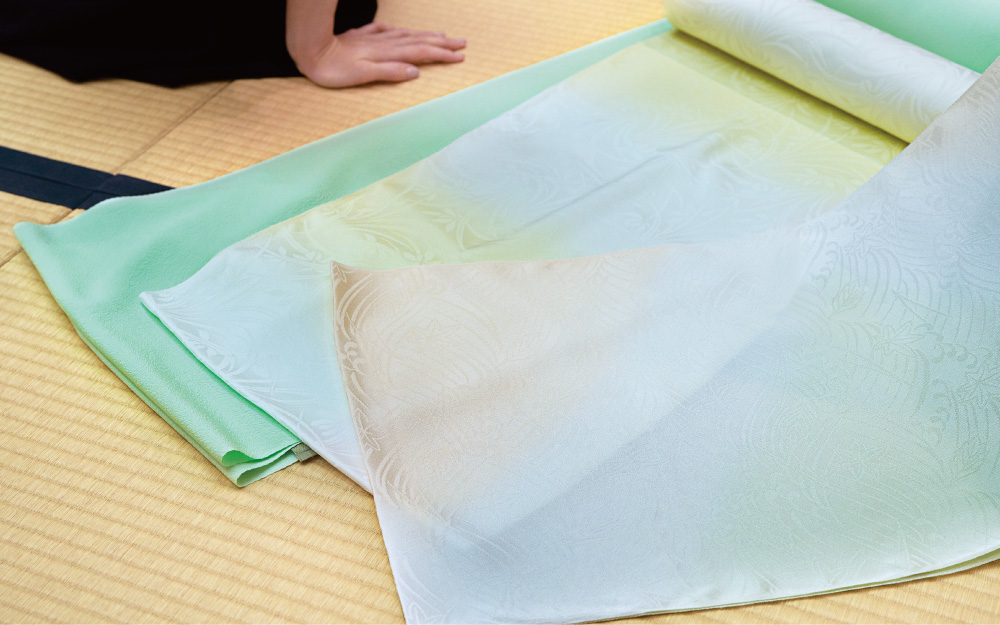

↑別に誂えて頂いた襦袢の生地も合わせて仕立てに出されました。

これであとは出来上がりを待つだけなのですが、なにせ初めてのこと、反物がどのようにして着物に仕立てられるのか、興味津々です。そこで無理をお願いして、少しだけその様子を見せていただくことにしました。

亀井さんと同行したのは、織物の街・西陣にある「小森和裁」。昭和5年創業の老舗で、ゑり善をはじめとする呉服屋さんだけでなく、衿替えのときなど節目の大事な着物を誂える際に舞妓さんや芸妓さんたちから直接ご指名を受けるほど信頼の厚い仕立屋さんです。当主の小森達男さんは「現代の名工」にも挙げられた「京仕立」の名人で、いまは併設する「小森和裁研修塾」の塾長として後進の指導に熱心に取り組んでいます。今回、私の色無地はその後継者で3代目となる小森富夫さんがほぼ全工程を手がけてくださることになりました(下写真参照)。一級和裁士というイメージとはちょっと違う、真っ黒に日焼けした富夫さん。釣りがご趣味だそうで、前日も大きなスズキを釣り上げたそうです。

↑西陣の一画に佇む小森和裁は創業80年の老舗。現在は2代目の小森達男さんが塾長を、3代目の富夫さんが代表をつとめ、京都の呉服商をはじめ芸妓さん、舞妓さんからのご指名で最高級の着物を手がける仕立の名店です。

↑今回、剛力さんの色無地を仕立ててくださった3代目の小森富夫さん。

「見学に来て下さったのはうれしいですが、染めの仕事と違って、仕立ての仕事は地味ですよ。生地を裁ったら、あとは縦に縫うか、横に縫うか、だけですから」と照れたように仰います。道具もこれだけなんです、と作業台に広げていただいたのは針と糸、裁ちばさみ、型紙と、先端の丸い棒……。

「針も用途によって数種類そろえていますが、どうしても必要なわけではないんです。厚手の外套は別ですが、普通の着物なら一本の針さえあれば十分縫えるんです」と富夫さん。さすが名人は道具を選ばないんですね。

「反物が届いたら作業に入る前に検品します。あたりまえと思うでしょうが、和裁はこの工程がすごく重要です。傷や汚れがないか見るのはもちろんですが、生地の縦糸、横糸が撚れていると生地自体がゆがんで仕立て上がりのときに綺麗な線がでないので、ここでしっかりアイロンをかけます。その前に蒸気を通すこともあります」と丁寧に反物を広げていく富夫さん。

「あ、私の家紋が入ってますね(下写真参照)」

「「これは仕立てに出す前に専門の職人さんに入れていただくんです」と亀井さん。

「着物は1つの反物を大きく8つのパーツに分けて縫い、組合わせて作ります。その際、背の中心線に入る家紋は仕立ての際の大事な目印にもなるんですよ」とのこと。

そんな話をしている間に富夫さんは検品を終え、サイズ表をみながら物差しで計り、電気鏝で軽く押さえて印をつけていきます。

「設計図のようなものですね。このあと糸印をつけて裁ちばさみで切っていきます」

「小森さんはこの裁断がすごいんですよ、生地の糸と糸の間を〝地の目〟というのですが、そのコンマ何ミリの僅かな隙間をフリーハンドで正確に切っていくんです。だからほつれ糸が一本もでないんですよ」とちょっと興奮気味の亀井さん。

最初はイメージが湧かなかったのですが、実際の裁断作業を見ておどろきました。生地を引っ張ることもなく、正確にまっすぐはさみが入っていきます。しかも早い!

それほどの時間もとらずパーツごとに裁断された生地を前にして、やっぱり見に来てよかった、と心から思いました。