仕立てのお仕事

─ 後編 ─

いよいよ縫いの工程に入ります。前回、反物を8つのパーツに裁断するところまでをご紹介しました。本来、お着物を一着仕立てるには、およそ一ヵ月ほどかかるそうで、どの工程も興味深いのですが、誌面の都合上、そのすべてをご紹介することはできません。そこでとくに職人の技倆が問われる工程を抜粋してご紹介したいと思います。

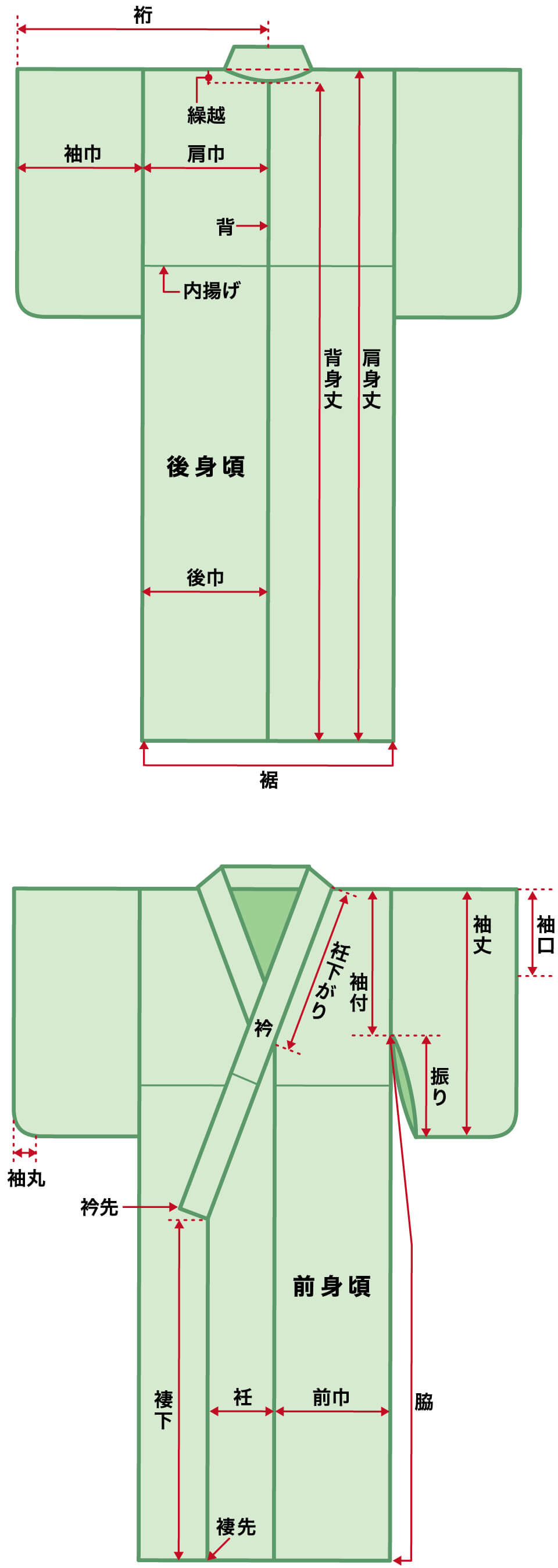

最初に紹介するのは袖丸の工程(下写真参照)。着物は全体を美しい直線に仕上げていくことが重要で、そのために和裁士は一つの工程を終えるたび、こまめにコテをかけていきます。しかし一カ所だけ曲線でつくるのが袖の丸みで、職人の腕の見せ所の一つ。主に型を使うのですが、着物の格、用途によってアールの角度が異なり、カジュアルなほど緩くするのだそうですが、格の高い色無地の場合はキリッと仕上げます。

↑全体を美しい直線に仕上げていく着物の仕立て作業のなかで、唯一、曲線で作る「袖丸」の工程。数ある縫い糸から生地に合う色を選び、型をあてながら縫い、コテをあてて整えていく。この曲線も着物の種類によって角度が異なるが、格の高い色無地はあまり角を緩くしないという。

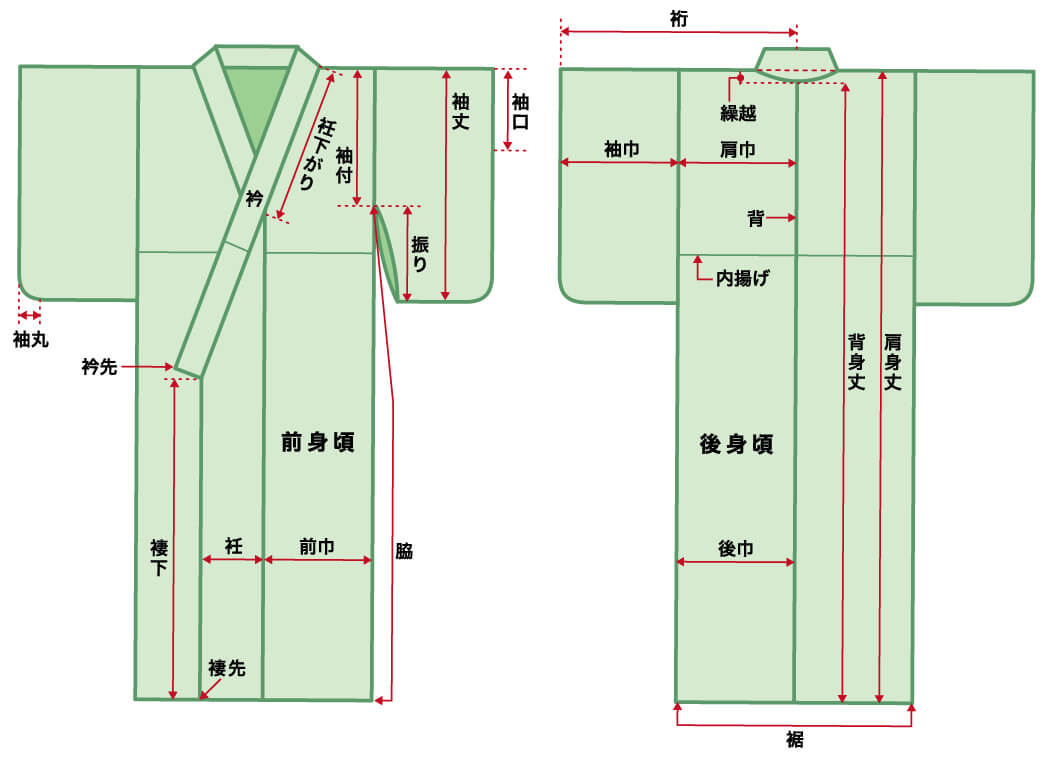

また下の図は、仕立ての各パーツと、それがどのように組合わせられるかを図解で示したものです。いちばん大きなパーツが「身頃」と呼ばれる部分。左右に分かれますが、背面から前面にかけては一体となっています。小森さんによると、縫い上げる手順としては、①内揚げ ②背 ③脇 ④衽 ⑤衿 の順となるそうです。

内揚げとは帯に隠れる部分に生地をあらかじめ内側に折り込んでおくことで、後々裾がすりきれた時に裾を切っても折り込んだ生地を出して本来の身丈を確保できたり、体型が変化したときの仕立て直しの際に丈の調節ができるようにストックしておくところで、実際20センチほどの融通がきくのだそうです。

↑和裁の図解 作成:小俣小夜子

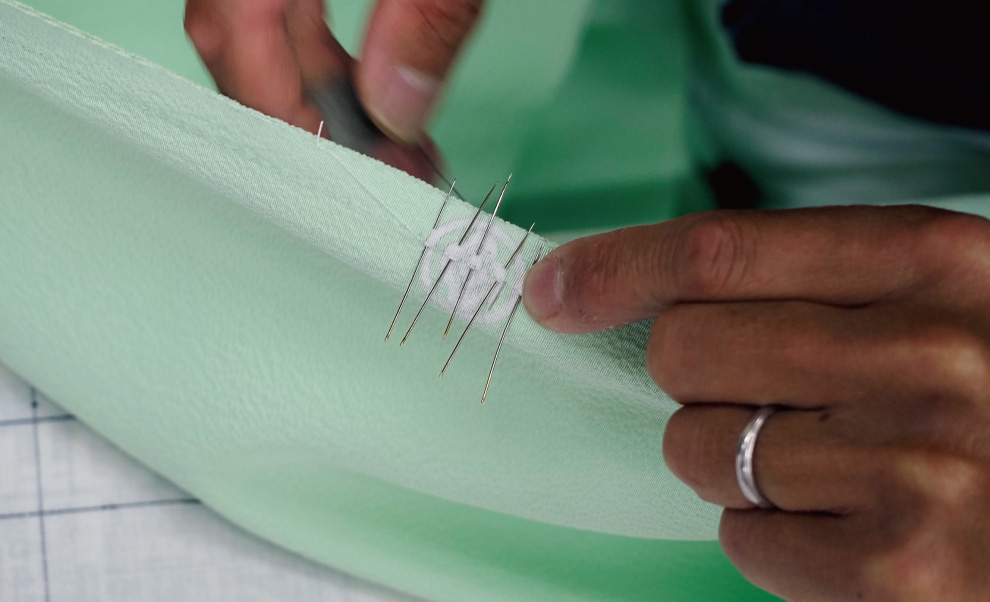

背も左右のパーツを合わせる大事な工程で、とくに柄物や小紋が織られた生地の場合は模様がピタリと合うように縫い合わせることが大切です。それは色無地も同様で、とくに衿下に入る家紋は左右半分ずつを寸分のズレもなく合わせなければなりません(下写真参照)。万事素早く手際よくこなす小森さんも、ここは何度も表裏を見直しながら丁寧に縫い付けていたのが印象的でした。

↑衿下につく家紋の縫い付け工程。家紋は左右の身頃を背で縫い合わせるときに半分ずつ縫い込んで仕上げる。

↑前号で謎の道具だった「くけ台」は、このように「かけはり」と呼ばれるピンチとつないで固定することで、引っ張りながら縫うことが出来る。

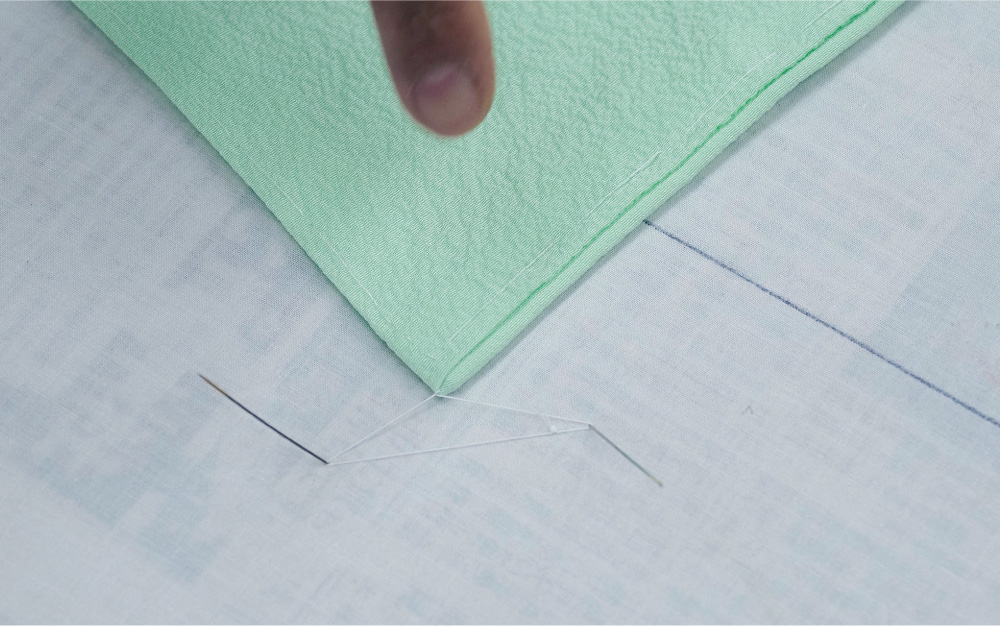

全体がある程度縫い合わされたあと、見せていただいたのが褄先の仕上がり(下写真参照)。褄先とは、裾の左右の頂点にあたる部分で、生地全体の縦糸横糸がきれいに揃っていないとここがきれいな直角にならないそうです。つまりここまでの工程で生地のずれを見過ごしていると、最後の最後でかたちが崩れてしまうわけです。

「“辻褄が合わない”という言葉があるでしょう、それはまさにこの褄先の仕上げのことなんですよ」と小森さんが教えてくれました。

↑褄先の仕上げ工程。角が直角に仕上がっており美しい。

一ヵ月に渡る工程を経て、仕立て上がった着物を衣紋掛けに掛けていただくと、縦横、裾のラインまでもが直線を描いています。小森さんが最後に袖の振りをめくって見せてくれました(下写真参照)。裏地と襦袢が一分内側にきれいに収まっています。「美は細部に宿る」という言葉は、職人の世界にもあてはまるのだと思いました。

↑着物の下に着る襦袢と合わせたもの。着物と襦袢がぴったりと収まっている。

↑完成した着物を小森達男さんから亀井さんへ、無事に受け渡すことができました。